在时代的激流中,总有一些人的生命轨迹,如同深邃的星河,既能照亮一段历史的天空,也能为后来的航行者在迷惘的夜里校准方向。陈二泉院长的故事,便是这样一条值得溯流而上的长河——它发源于安徽小县城的乡村讲堂,奔涌于民办教育的拓荒旷野,最终汇入大湾区波澜壮阔的教育创新之海。

(一)

回望二泉院长三十六年的征程,我们看到的不仅是一份由“乡村教师”“民办教育家”“品牌铸造者”“研究院院长”和“教育公益人”串联起的辉煌履历,更是一部关于梦想、选择、坚守与超越的鲜活启示录。他从“001号”的起点出发,每一步都踩在时代教育的脉搏上,为今天所有在价值迷宫中求索的青少年与教育人,划下了一道清晰而温暖的精神航迹。

那么,在这个充满不确定性的时代,这位“教育摆渡人”的成长密码,究竟能为我们,尤其是年轻一代,解开哪些关于人生与梦想的核心命题?

(二)

二泉院长的道路,始于一次“非主流”的巅峰选择。当“全县第三名”的学霸放弃顶尖高中而选择中师,他并非退而求其次,而是精准地踏上了那个时代最具现实力量的最优路径。这启示我们——真正的远见,不在于盲目追逐世俗的热闹,而在于洞察时代的需求,并将个人优势与之焊接。

对于今天的年轻人,面对“普职分流”的焦虑与“学科鄙视链”的困扰,陈院长的经历无疑是一种解脱——成功并非只有一座独木桥,在自己的赛道上做到极致,便是王者。

二泉院长的突围,凭的是一股“心源驱动”的创业精神。在资源归零的乡村课堂,一个五音不全的美术老师,用工资买磁带、订音乐杂志,用“我唱一句,学生唱一句”的笨办法,硬是扛起了音乐教学的旗帜。这背后,是“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的绝对担当。他向我们证明——在抱怨资源匮乏之前,先审视自己内心的资源是否已然丰盈。教育的本质,从来不是奢华设备的堆砌,而是心灵能量的点燃;人生的破局,最终依赖的不是从天而降的机遇,而是从心而发的创造力与执行力。

他的跃迁,成于一种“利他即成己”的价值信仰。从为个人前途奋斗的“跳出农门”,到为更多孩子命运奔走的“汶川班”和西部支教生涯,完成了他从“小我”到“大我”的升华。他的人生轨迹诠释了一个朴素的真理——当你真心为更多人创造价值时,时代会为你汇聚最强大的能量,成就你意想不到的广阔天地。这对于内卷时代渴望成功的年轻人而言,是一剂清醒药:最大的个人成功,恰恰蕴藏在超越个人功利的宏大叙事之中。

陈二泉院长的半生跋涉,仿佛在告诉我们——人生的道路不是一条预设的跑道,而是一片等待开垦的无垠之地。真正的梦想家,不是那个只会仰望星空的人,而是那个深刻理解脚下土地,并能种出独一无二作物的人。

如今,作为大湾区教育研究院的掌舵人,他仍在践行“为中国教育公平跳远,为中国教育公益跳高”的使命。他的故事,未完待续。而我们每一个人的故事,正可以他的经历为墨,写下属于自己的,关于热爱、担当与创造的篇章。

(三)

那个秋日的午后,陈二泉院长追忆起乡村教室里的歌声,说起穿越半个中国的追寻,说起灾区孩子眼中的光。重现了一个从安徽乡村走出的少年,怀揣着对教育最本真的赤诚,用三十六年的光阴,在神州大地上写下了一部关于理想教育的动人诗篇。

1990年,他以全县第三名的成绩考入泗县师范,成为令人艳羡的“001号”(1987级的学号是按成绩编排的)。

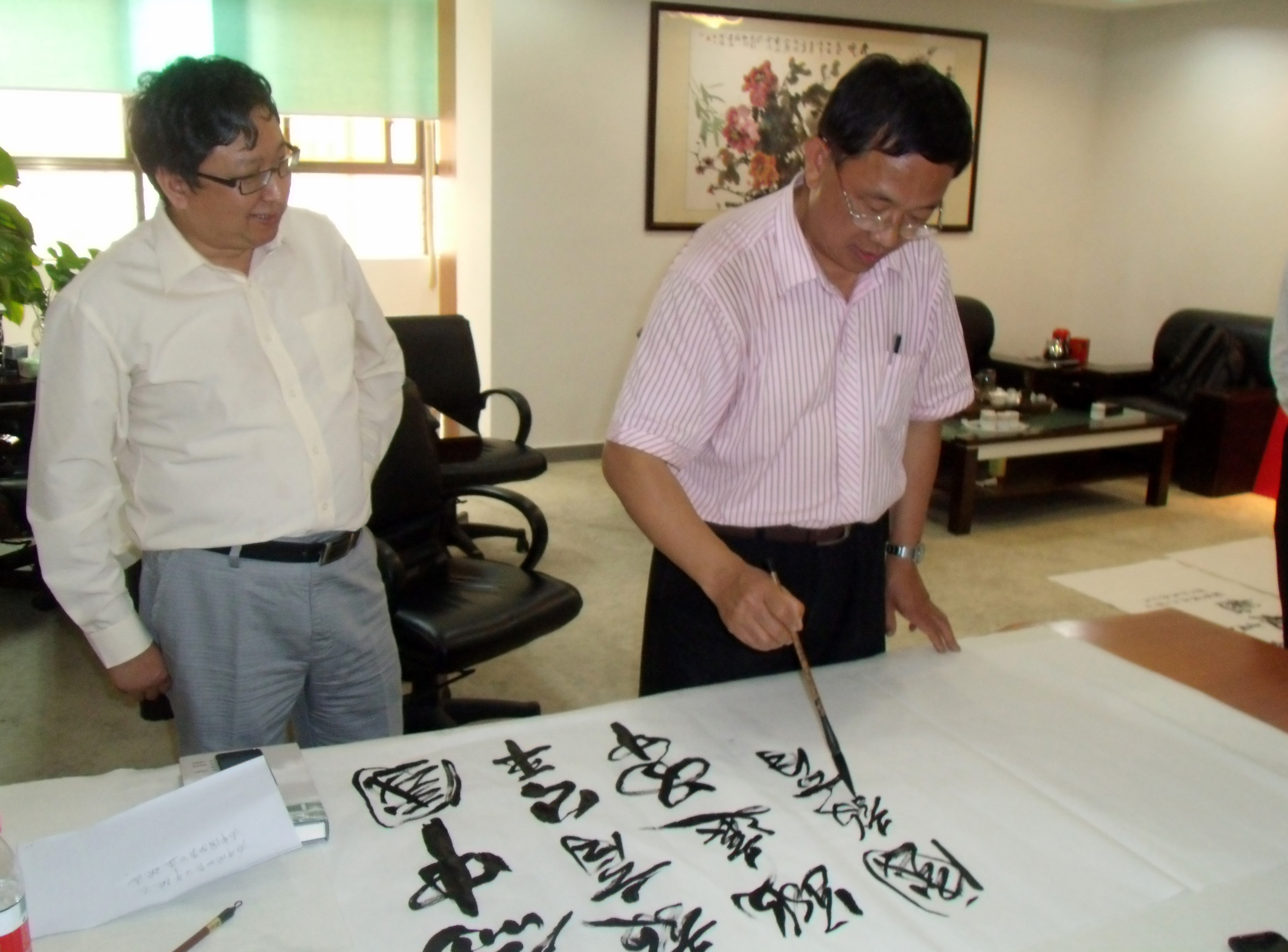

在那个年代,中师是农村孩子改变命运的最优路径,他却从未将教育视为跳板。在校期间,他的书法获全国大奖,诗歌在电台发表,稿费成为他练习书法买笔买纸最奢侈的花销。老校长陈明强在全校大会上说:“陈二泉同学的光环,是你们午休和课后时间的积累。”

我仿佛看见那个蘸满浓墨在黄草纸上一丝不苟的临贴少年——他不仅在书写自己的未来,更在不知不觉中,书写着中国教育的某种可能。

命运将他带到了乡村中学。学校缺音乐老师,校长说:“艺术是一家,你美术好,音乐肯定行。”于是,一个五音不全的美术老师,用微薄的工资买磁带、订音乐杂志,一字一句地学唱歌谱,再用最原始的方式,他晿一句学生唱一句,“七色光,七色光,太阳的光彩,我们带着七色光,走向未来”。

没有舞台,他联合文化站组织音乐晚会——黑塔镇十大歌手大奖赛;没有资源,他发起成立全县第一个书画社——虹北书画社。这段经历让我深思——教育的真谛,从来不在完美的条件,而在不完美中的那份担当。

当他自费购买磁带的那一刻,他购买的不仅是教学工具,更是一个教师对“不放弃任何一个孩子”的承诺。

(四)

1994年,他做了一个让所有人惊讶的决定——辞去诱人的公职,投身中国民办教育大潮。从武汉到海南,从福建到广东,从广东到北京,而从北京又到大湾区,他的足迹遍布大江南北。在宋庆龄基金会创办的“和平公学”,在北大附中南山分校,在北师大翰林实验学校,一路寻寻觅觅,他说:我的教育理想,就是理想中的教育”。

什么是理想的教育?在“共和国70周年荣耀人物”的现场,他对凤凰卫视记者说——

“教育就是用一颗心去碰撞另一颗心。”

“教育是什么?教育就是发现:世界上不是没有天才,而是缺少发现天才的眼睛。每一个孩子都是独一无二的尊贵的生命个体,都有其独立的人格、尊严。教育者不能因其某方面的不尽人意而意气用事、妄加评判。”

“教育是什么?教育就是关怀:孩子的笑脸是校园的最美的阳光。教师要让孩子生活在一个精心营造的充满真情与关爱的氛围中,让孩子在人性的光辉里拥有一个被关怀的人生。”

“教育是什么?教育就是服务:教育是一种以人的终极关怀为目标,体现人本理念的服务。公平公正地对待每一个孩子,为之提供最适合的教育,使具有不同天赋、潜能、气质、个性的生活在不同环境背景下的孩子都能得到充分的发展,使他们在未来的社会生活中实现人生价值。”

面对镜头,陈二泉院长侃侃而谈。眼中不时闪烁出亮光。我想,这光或许就是中国教育的希望之光吧。

为了这个理想,他辗转大半生,将北大、北师大等名校资源引入地方,创办三十多所品牌学校,曾同时担仼五所学校的校长,成为中国民办教育不可或缺的波澜,也被业界誉为“中国教育品牌第一人”。

然而,他最动人的故事,发生在2008年。汶川地震后,他亲赴灾区,带回青川县马鹿乡全部四年级的孩子。那是中国民航史上第一批不用安检就登机的孩子。他说:“我们带不走所有孩子,但希望他们感受到,这个世界有人在关注他们、关爱他们。”在东莞,他看着孩子们从沉默到微笑,从创伤到治愈。他不允许媒体频繁采访,“不要让他们反复回忆痛苦”。我问他是否想过其中的艰难,他说:“没有。想了,就不带了。”这句话让我久久无言——

在生命的苦难面前,所有的权衡都显得如此苍白,唯有爱的本能如此真实。

(五)

关于陈院长的名字,有个温暖而深刻的故事。

他原名“陈爱权”——父亲为三个儿子取名“爱文”“爱武”“爱权”,朴素的愿望里,藏着中国家庭最传统的期待:“有文有武,还要有权”。那个“权”字,是权力,是现实,是父辈眼中安稳人生的保障。

年轻时,他总觉得这名字“太世利”,于是悄悄改成了“二泉”。泉水的“泉”,清冽、灵动,更贴近他热爱的艺术与自由。他写诗、习字,用笔墨构建精神世界,仿佛这一改,就与过去的“俗气”彻底告别。

然而岁月流转,他在教育路上越走越远,才渐渐读懂父亲未曾说出口的深意。

“权”,不仅是权力,更是权衡——是教育中因材施教的智慧,是公益中轻与重的考量,是人生路上取舍的勇气。

“权”,也是变通——是他从乡村教师到品牌校长一路走来的灵活与坚守,是他面对汶川灾区孩子时毫不犹豫的接纳与担当。

真正的“权”,不是掌控他人,而是主宰自己的心;不是占有资源,而是成为他人的依靠。

父亲去世时,他在墓碑上刻下的,依然是那个最初的名字——“陈爱权”。

那一刻,他不再抗拒,而是真正理解:我们终其一生,不是在抛弃过去,而是在理解中与之和解,在传承中完成超越。

那个曾被他认为“俗气”的字,如今成了他教育理念的注脚——

以爱为根,以权为度,在权衡中成就他人,在变通中守护初心。

这不仅是他的名字故事,更是他教育生命的写照。

而我听着他的讲述,在某一刻忽然明白——

每一个名字,都是家族生命的延续;每一次理解,都是自我与根源的重逢。

——这或许就是教育最深的秘密:

我们教会孩子的,从来不是如何逃离出身,而是如何带着出身的烙印,活出更宽阔的生命版本。

这份领悟,也照亮了他走过的每一步。

(六)

这位笑称:“五音不全,却教音乐;不是科班,却办学校”的教育家,用自己的生命揭示——教育的本质,不是资源,是心源。

这句话,如清泉般涤荡了许多教育工作的迷思——原来真正的教育,从不困于条件的贫瘠,而在于心灵是否丰盈。

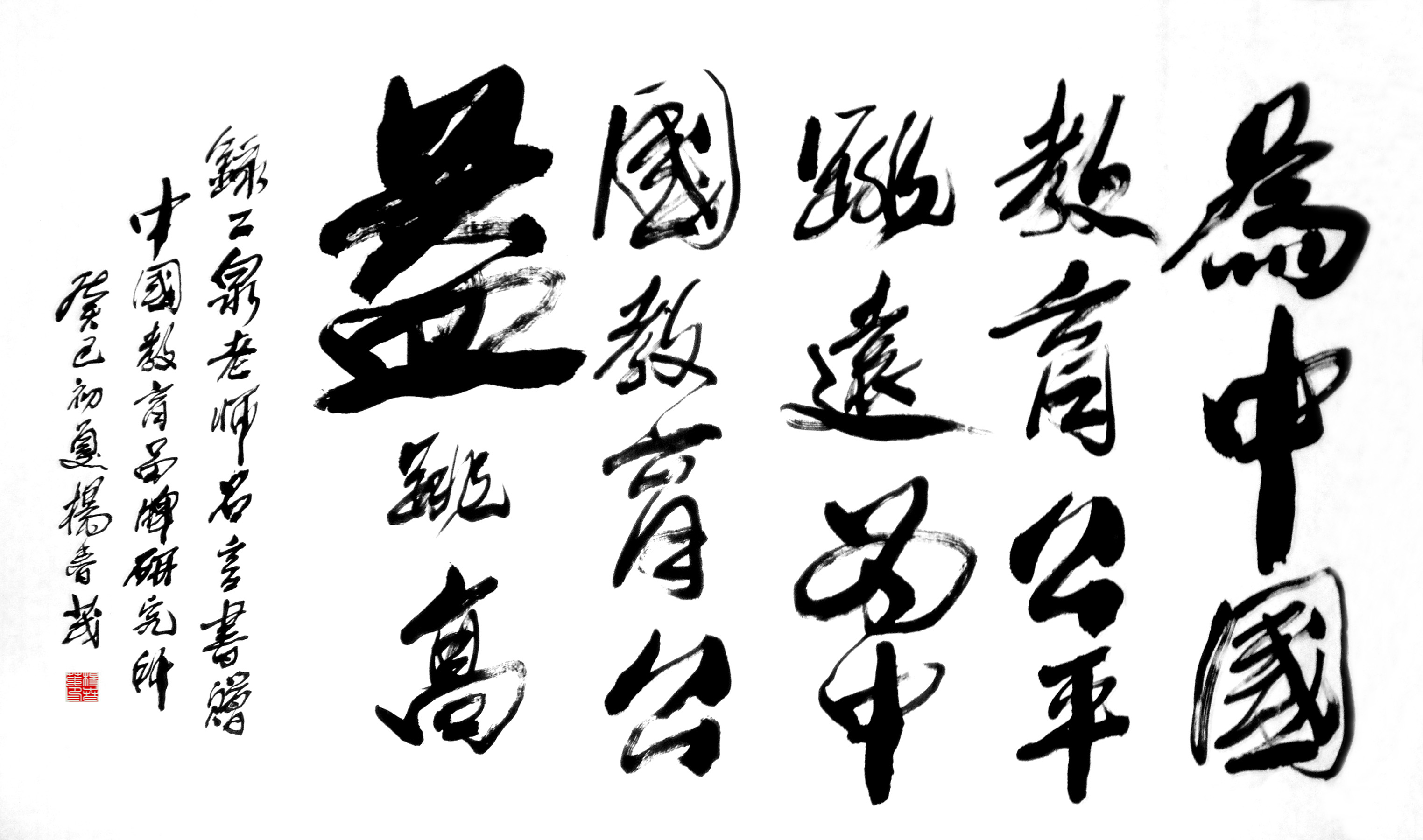

如今,在他的办公室里,仍挂着那幅中国教师基金会秘书长杨春茂为他题写的书法:“为中国教育公平跳远,为中国教育公益跳高。”

那是他半生的注脚,也是未来的方向。

作为大湾区教育研究院院长,他依然在路上。而我们已约定,十月在京师学校启动“少年中国梦”的试点。

他说:“教育不是单向的给予,而是双向的滋养。”

那一刻我听见的,不仅是一个项目的开始,更是一场关于生命彼此照亮的约定——

让每一个孩子,都能在爱与理解中,找到属于自己的“权”衡与“泉”源。

(七)

回首他三十六年的旅程,从“001号”到教育摆渡人,他用自己的生命轨迹告诉我们——

人生的道路不是预设的跑道,而是等待开垦的无垠之地。真正的梦想家,不是只会仰望星空的人,而是深刻理解脚下土地,并能种出独一无二作物的人。

那个秋日的对话已经结束,但教育的回响仍在继续。陈二泉院长的故事让我明白——

教育从来不是一条单行道,而是一场生命的彼此照亮。我们都是这光中的行者——有的人成为光源,有的人传递光亮,而最终,我们都在光的轨迹里,找到了自己存在的意义。

在这个充满不确定的时代,他的经历如同一部活的教科书,告诉我们——

最大的个人成功,恰恰蕴藏在超越个人功利的宏大叙事之中。当我们真心为更多人创造价值时,时代自会为我们汇聚最强大的能量,开启意想不到的广阔天地。

此刻,夕阳西下,我仿佛又听见那个乡村教室里传来的歌声——一个五音不全的老师,带着一群孩子,大声地唱着:“七色光,七色光,太阳的光彩,我们带着七色光,走向未来”。这最质朴的纯音,是教育最动人的旋律。而那旋律,历经三十六年的时光,依然在岁月长河中清澈回响,照亮着更多追光者的路。

“七色光,七色光,太阳的光彩,我们带着七色光,走向未来”………